「ふるさと納税は絶対お得!やらないと損だよ。」なんて耳にしますが、

「名前は知ってるけどよく知らない。」

「なんだか難しそう。」

「そんなうまい話があるわけない。」

という人もまだまだたくさんいます。

ですが、ふるさと納税はしっかりと理解をしていれば絶対お得です!

この記事を読めば...

・ふるさと納税の仕組みがわかる

・初心者でもふるさと納税ができるようになる

・ふるさと納税をやる際に気を付けるべきことがわかる

ふるさと納税は今から始めても遅くありません。あなたもこの記事を読んでふるさと納税をしてちょっとお得な生活を送りましょう!

それでは、どうぞ。

ふるさと納税ってなに?

ふるさと納税を簡単に説明すると

日本全国にある市町村からあなたの好きなところを選び、寄附をすることで御礼としてその市町村の特産品が貰えるし、あなたの払う税金が安くなるよ!

というものです。

ふるさと納税仕組み

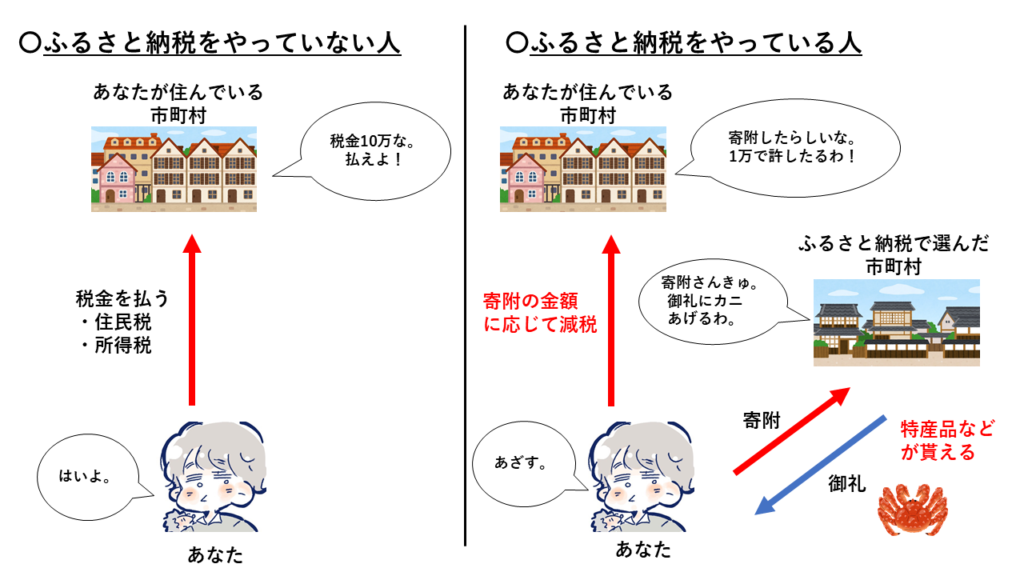

ふるさと納税をやっていない人、つまり今のあなたの場合、自分が住んでいる市町村に税金を納めているはずです。

一方、ふるさと納税をやっている人は自分が住んでいる市町村とは別の場所へ寄附をすることでその寄付額に応じて自分が払う税金が減税されるのです。

自分が住んでいる市町村に収めていた税金の一部を他の市町村に収めることで特産品が貰えるというイメージ

どれくらい減税されるの?

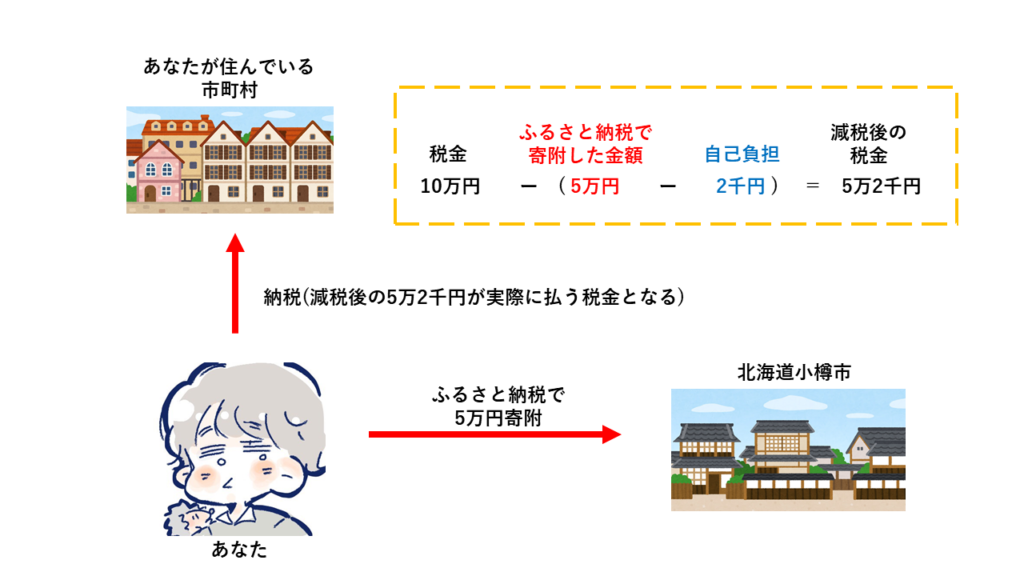

ふるさと納税をすると納税した金額から自己負担2千円を引いた額が減税されます。

実際にどれくらい減税ができるのか見ていきましょう。

例えば年間10万円の税金を支払っている人が5万円を北海道小樽市にふるさと納税で寄附したとしましょう。

寄附した額が全額減税されるというわけではなく、自己負担金2千円を引いた4万8千円が減税されます。

1月1日~12月31日の1年間という期間の中で寄附する市町村の数や寄付する回数にかかわらず自己負担額は2千円となります。市町村ごとで2千円ずつ自己負担金がかかるというわけではありません。

なので本質的にたくさんの回数、複数の市町村にふるさと納税した方がお得になるのがわかります。

ふるさと納税には自己負担金2千円が発生する

どれだけふるさと納税をしても1年間でかかる自己負担金は2千円

ふるさと納税には寄附可能上限がある

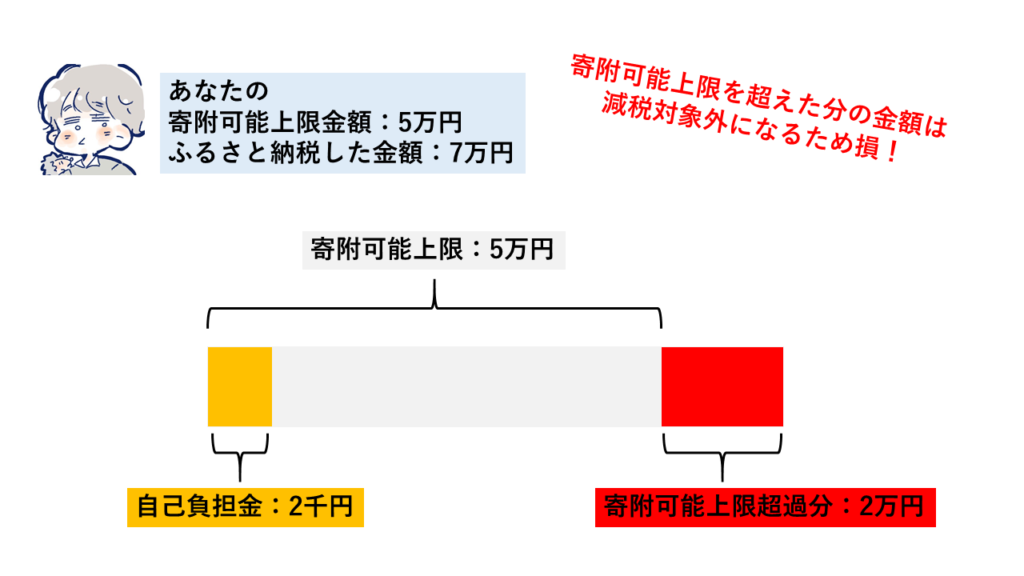

寄附可能上限があるというよりはこれ以上寄附したらあなた損しますよ!ということです。

この寄附可能上限は年収や家族構成によって変わってきます。(自分の限度額を調べる方法は後程、記述します。)

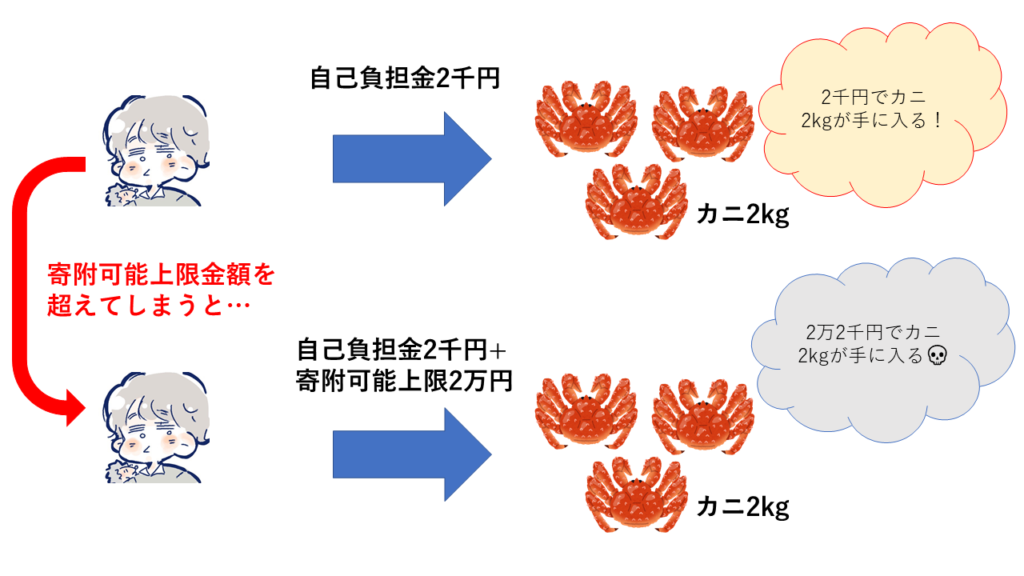

あなたの寄附可能上限金額が5万円だとしてそれを知らずに7万円分のふるさと納税をしてしまった場合、あなたの実質的な出費は自己負担金と寄附可能上限超過分の2万円を足した2万2千円となります。

ふるさと納税のうま味は税金を納める市町村を他の場所にすることで特産品をめちゃくちゃ安く手に入れることができることにあります。

ですが、寄附可能上限金額を超えてしまうとその超過分は減税の対象外となってしまうため、超過分と自己負担金を足した金額で特産品を買っているということになります。

自分の寄附可能上限金額を知るにはふるさと納税のポータルサイトにある計算シミュレーションを使うのが良いでしょう。簡単に知ることができますよ!

ポータルサイトは「ふるなび」や「さとふる」などがあります。あなたもCMなどで一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

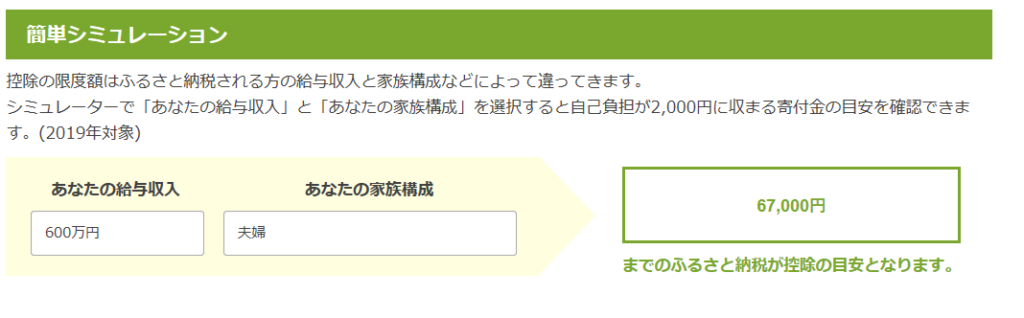

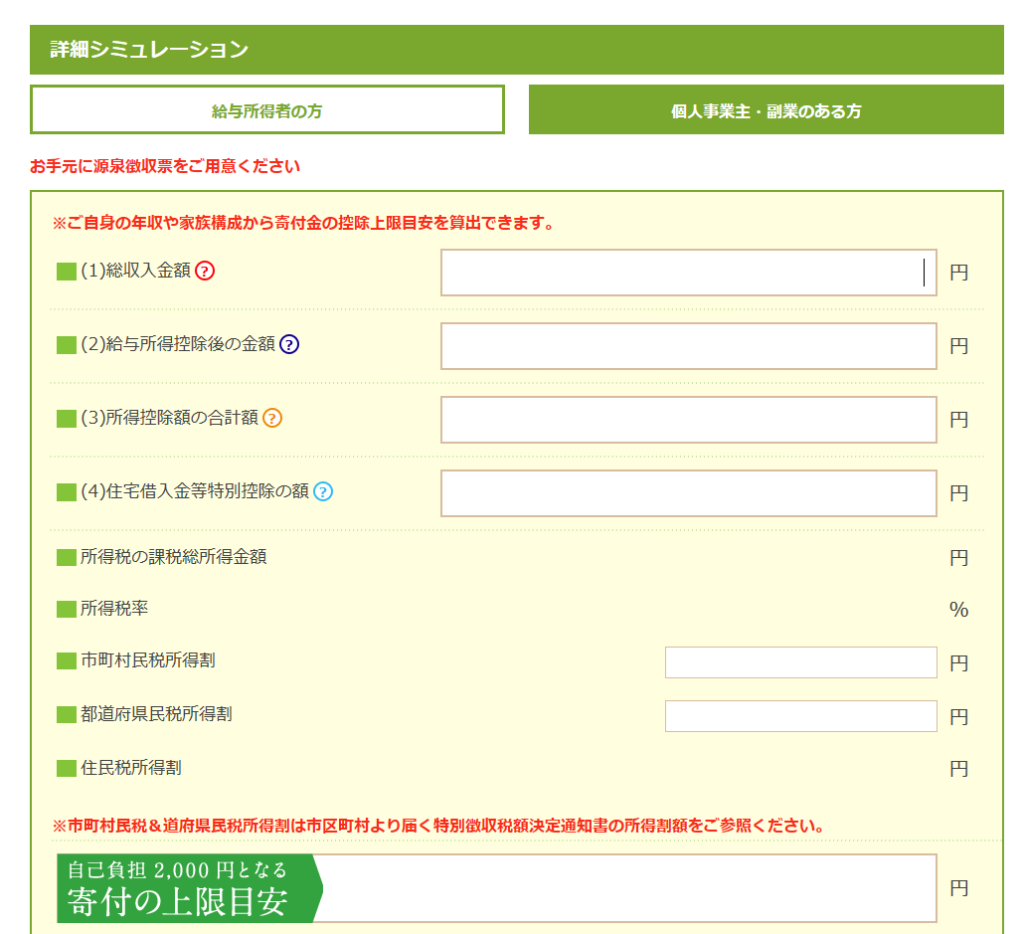

シミュレーションは簡単シミュレーションと詳細シミュレーションがあります。

簡単シミュレーションでは給与収入と家族構成を入力するだけで上限金額を知ることができます。

詳細シミュレーションより正確に上限金額を知ることができます。

給与収入の他に給与控除や特別控除などを入力する必要がありますが基本的には源泉徴収票があれば簡単に入力できます。

ふるさと納税には寄附可能上限がある

損をしないために寄附上限金額を知っておこう

御礼の返礼品はどんなものがある?

ふるさと納税の返礼品は決まりとしてその市町村の地場産品に限られています。

少し前まではなんでもありだったのですが、寄附に偏りが出てしまうためこのような制限が定められました。

下の画像が実際のポータルサイトに掲載されている返礼品の一部です。

◆寄附可能金額45000円の人の場合で

上の画像の

・ホタテ1kg

・ズワイガニ1kg

・いくら110gx5パック

が2千円で手に入ることになります。

ふるさと納税のポータルサイトには何十万もの返礼品が掲載されているので返礼品選びも楽しくなりますね。

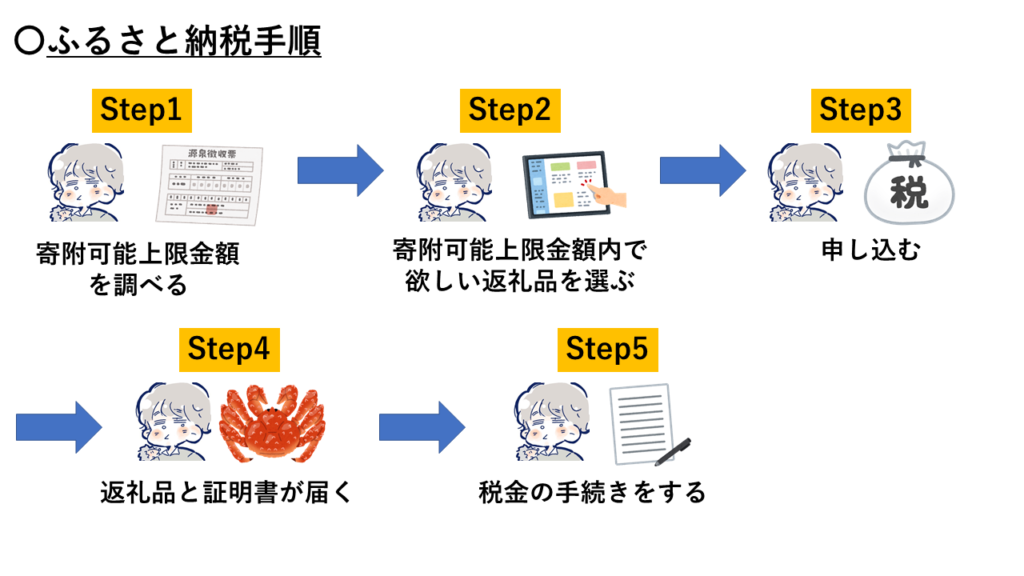

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税は簡単5ステップ!

Step1 寄附可能上限金額を調べる

まずは寄附可能上限金額を調べましょう。先ほども少し説明しましたが、ふるさと納税ポータルサイトの計算シミュレーションを使いましょう。

ふるさと納税のポータルサイトはいくつかありますがやることは変わりません。今回は掲載数・認知度がいちばん高い「さとふる」を使用します。

計算シミュレーションのページへ飛んで必要事項を入力していきましょう。

簡単シミュレーションと詳細シミレーションの2通りの調べ方がありますが、できれば詳細シミュレーションを使いましょう。詳細シミュレーションの方がより正確に上限算出することができます。

源泉徴収票を用意すれば簡単に入力することができるかと思います。

Step2 寄附可能上限金額内で欲しい返礼品を選ぶ

寄附可能上限金額がわかったら次は返礼品を選んでいきましょう。

ポータルサイトには返礼品ランキングなんかもあるので参考にしてみるのもいいかもしれません。

ただひとつ気を付けてほしいのは人気上位の返礼品は注文が殺到するのでするので返礼品が届くのが遅くなる場合もあります。通常数週間で届くものですが、1ヶ月、3か月とかかってしまう場合があります。

Step3 申し込む

返礼品が決まったら申し込みをしましょう。申し込みはネットショッピングと同じ要領で気に入った返礼品をカートに入れていきます。

返礼品をカートに入れたら寄附手続きへ進みましょう。

寄附手続きには

・名前

・住所

・電話番号

・メールアドレス

・配送先

・決済方法

などを入力する必要があります。

決済方法は豊富に取り揃えているので下記から好きなものを選びましょう。

・クレジットカード

・ソフトバンクまとめて支払い

・auかんたん決済

・ドコモ払い

・コンビニ支払い

・金融機関

Step4 返礼品と証明書が届く

申し込みが完了して数日すると返礼品と証明書が届きます。(返礼品は到着に時間がかかる場合があります。)

証明書は寄附したことを証明するもので税金の手続きをするときに必要になってきます。複数の市町村にふるさと納税をした場合、その数だけ証明書が送られてくることになります。

Step5 税金の手続きをする

返礼品が届いたら期限までに税金の手続きをする必要があります。この手続きをしないと減税されないのでしっかりするようにしましょう。

ふるさと納税の税金手続きの方法としては確定申告とワンストップ特例制度の2パターンが存在します。

自営業や副業で普段から確定申告をやっている人は問題なくできるかと思いますが、確定申告というものに触れたことがない人も大勢います。

そんな人にも簡単にふるさと納税ができるようにとできたのがワンストップ特例制度です。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度は申請書をふるさと納税をした市町村に申請することで適用されます。

申請書は正式には寄附金税額控除に係る申告特例申請書と言うものです。

実際に申請書のサンプルを見てもらえればわかると思いますが書く内容は至ってシンプルで確定申よりも簡単です。

申請書の入手方法

①ふるさと納税した市町村から送られてくる

②ポータルサイトからダウンロードする

①ふるさと納税した市町村から送られてくる

ふるさと納税をすると納税した市町村から申請書が送られてきます。その申請書に必要事項を記入して本人確認書類を同封して返送すれば申請完了です。

〇本人確認書類って?

本人確認ができるもののコピーが必要になります。

◆必要なコピー書類

マイナンバーカード

または

マイナンバー番号通知カードか住民票どちらか+運転免許証かパスポートのどちらか

または

マイナンバー番号通知カードか住民票どちらか+健康保険証+年金手帳

この3パターンのいずれかのコピーが必要あれば大丈夫です。

申請方法や返送用の封筒も付いているのでスムーズにできるかと思います。

②ポータルサイトからダウンロードする

申請書はポータルサイトからもダウンロードすることができます。

市町村から申請書が送られてくるのには時間がかかります。市町村によって届くまでの時間はまちまちですが、早ければ1週間程度、遅いと1ヶ月かかることもあります。

ワンストップ特例制度には申し込み期限があり、翌年の1月10日(必着)までに申請書を提出する必要があります。

なので期限ぎりぎりにふるさと納税をするという人はこの方法を取るのが良いでしょう。①と同様に本人確認書類も必要になりますのでお忘れなく!

注意事項

ワンストップ特例制度の注意事項としてはふるさと納税をする市町村を年間5個以内にすることです。6個以上になってしまうとワンストップ特例制度の対象外となってしまいます。

また、確定申告をすることが決まっている場合はワンストップ特例制度は使用できません。

これらの注意事項を注意すれば初心者でも簡単にふるさと納税をすることができます。

おすすめのふるさと納税サイト

初心者におすすめのふるさと納税のポータルサイトはさとふるです。数多く返礼品が用意されていますし、認知度もNo.1です。

あなたもこれを機にぜひふるさと納税を始めてみましょう!